【2020年版】マレーシア経済の最新状況 | 2020年4~6月のGDP成長率が過去最低のマイナス17.1%減

マレーシア経済の2020年におけるコロナ禍後の最新状況をわかりやすく解説します。さらに基本情報およびこれまでの経済政策の歴史も含めて、話題となった「消費税廃止」以降の課題についても考察していきます。

2020年8月、マレーシア中央銀行は、2020年4~6月のGDP成長率を過去最低のマイナス17.1%減と発表しました。

ただ、すでに2020年5月4日の時点で、マレーシア国内の経済活動は再開しており、4月がもっとも低い前年同月比マイナス28.6%。5月がマイナス19.5%。6月がマイナス3.2%という結果となっており、徐々に経済は回復傾向にあります。

13の州と3つの連邦特別区からなるマレーシアですが、その人口は3,200万人で、マレー系・中華系・インド系に加えて様々な先住民族が生活する多民族国家として知られています。

1981年に第4代首相となったマハティールによる外貨導入政策や、重工業化戦略による工業開発によって、現在の電機・電子産業を中心とする工業化による経済成長を達成。2019年4〜6月の実質GDP成長率は前年比の4.9%。前期の4.5%と比較しても加速しており、世界経済全体がピークアウトを迎えつつある現在、この伸び率はたとえわずかであっても着目すべき数字であると言えるでしょう。

2018年6月にはGST(物品サービス税=消費税)に変わってSST(売上・サービス税)を再導入するという「消費税の廃止」を実現。

1991年に発表した30年後の未来像を標榜した「VISION 2020」、その後継政策である「SPV2030(シェアード・プロスペリティ・ビジョン2030)」において、〝2020年までに先進国入りを果たすべく、従来の国内の経済格差を解消する〟という目標実現に向けて発展を続けているマレーシア経済。

2020年2月にマハティール首相は辞任し、コロナ禍にも関わらず後継のムヒディン首相と、野党連合を率いるアンワル元副首相との、今後の首相を巡る政争が話題になっている現マレーシア政権ですが、果たして今後の同国の経済状況はどうなっていくのか? その最新状況と今後の展望を考察していきます。

▼【2020年版】マレーシア経済の最新状況 | 2020年4~6月のGDP成長率が過去最低のマイナス17.1%減

- 1. マレーシア経済の最新事情【2020年版】

- 2. マレーシア経済の基本情報とこれまでの歴史

- 3. 近年のマレーシアの経済状況

- 4. これまでのマレーシアの経済政策

- 5. マレーシア経済の産業構造

- 6. 前マハティール政権下の消費税廃止政策を振り返る

- 7. マレーシア経済の未来と今後の課題

▼ マレーシアでの海外ビジネスを成功させるために

1. マレーシア経済の最新事情【2020年版】

2020年第2四半期(4〜6月)の実質GDP成長率は過去最低のマイナス11.2%減

2020年8月、マレーシア中央銀行は、2020年の第2四半期(4~6月)の実質GDP成長率を前年同期比マイナス17.1%と発表しました。

マレーシア経済が今回のようにマイナス成長に陥ったのは、アジア通貨危機の時期である1998年第4半期(10月〜12月)のマイナス11.2%以来の過去最低となる大幅な下落となりました。

その要因としては、新型コロナウイルス感染拡大の抑制を目的とした措置である、3月18日より発令された移動制限令によって、個人消費と輸出が大きく落ち込んだと、マレーシア中央政府は分析しています。

全体の6割を占める個人消費がマイナス18.5%減

特に、消費の全体の約6割を占める個人消費が18.5%減(前期から20ポイント以上の減少)となったことが大きいとされています。

先述した移動禁止令によって、各世帯の収入が減少したこと、生活必需品以外の小売店が営業を停止したこと、さらに観光客の減少も大きく影響しています。

産業別で見てみると、全体の6割を占めるサービス業は16.2%減(前期の3.1%増からマイナス成長)。先述の個人消費の減退と比例して、小売り、食品・飲料、宿泊サービスも成長率は2桁減。

それに対して、情報通信は在宅勤務の増加から4.9%増とプラス成長をキープ。また製造業は18.3%減となっており、特に輸出の減速が響いた結果となりました。

4月が最も低い-28.6%、5月が-19.5%、6月が-3.2%と、マレーシア経済は徐々に回復傾向にあるが…?

すでに2020年5月4日の時点で、マレーシア国内の経済活動は再開しており、月別のGDP成長率で見てみると、4月がもっとも低い前年同月比マイナス28.6%。5月がマイナス19.5%。6月がマイナス3.2%という結果となっており、徐々に経済は回復傾向にありますが、当然ながら現状での完全な回復は認められていない状況です。

2. マレーシア経済の基本情報とこれまでの歴史

マレーシア経済の基本情報

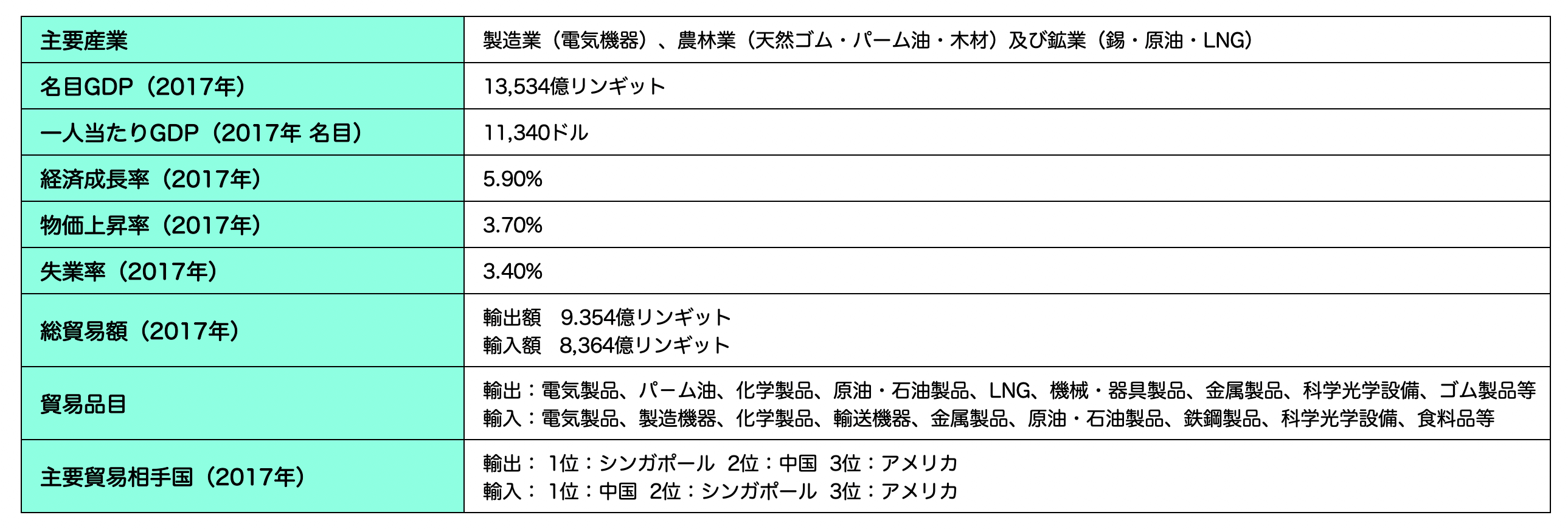

このセクションからは改めて、マレーシア経済の基本情報と、その歴史について見てきましょう。

まずはマレーシア経済の基本情報についてですが、各項目を下記にまとめましたのでご覧ください。

※外務省 「マレーシア(Malaysia)基礎データ」より抜粋

マレーシア経済のこれまでの歴史

マレーシア経済の基本情報に続いては、これまでのマレーシア経済の歴史について簡潔に年代ごとに振り返ってみましょう。

1957年にイギリスから独立して以来、マレーシア経済は、天然ガスやゴム・パーム油といった豊かな天然資源を活かしながら、農業を中心に発展してきました。

1970年代前後になると、政府主導のもと工業化を促進。おもに電機・電子産業を中核としながら製造業を大きく発展させ、経済発展を遂げることに成功します。

1980年代になると、マハティール首相(当時)による外貨導入政策や、重工業化戦略による工業開発が進められました。その結果、電機・電子産業を中心とする工業化による経済成長を達成したのです。

1991年には、マレーシアの30年後の未来像を標榜した「VISION 2020」を発表。その間も、民族間の経済格差や、1997年のアジア通貨危機、さらには2008年の世界金融危機を乗り越えながら、2020年までの先進国入りの目標実現に向けて、自国の経済を発展させています。

3. 近年のマレーシアの経済状況

コロナ禍前までのマレーシア経済の動向

独立以降のマレーシア経済の歴史に続いては、コロナ禍前までの近年のマレーシア経済について見ていきましょう。

近年、マレーシア経済は、平均4〜6%の安定した経済成長を続けてきました。2011年には「 1人当たり国内総生産(GDP)」が1万ドル(同年の 対ドル平均為替レート換算で約111万円)を越えており、世界銀行が定義する上位中所得国(※)として位置づけられています。

マレーシアの人口は3,200万人(2017年 マレーシア政府統計)となっており、隣国のタイやインドネシアと比較しても少ないものの、ASEAN 5(インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム)の中では、もっとも経済的に成功した国とされています。

事実、1995年の時点で4,132ドルだったマレーシアの1人当たりのGNI(国民総所得)はすでに1万ドルを超えています。ASEAN全体の中でも、シンガポールやブルネイに次ぐGDPを誇っており、安定した経済成長を続けているとされています。

※世界銀行による分類によると、発展途上国は「低所得国」「下位中所得国」「上位中所得国」の3つに区分されている。低所得国はGNIが1,005米ドル(約11万円)以下の国、下位中所得国は1,006米ドルから3,955米ドル(約43万5,000円)までの国、上位中所得国は3,996米ドルから12,235米ドル(約134万5,000円)までの国とされている

マレーシア独自の開発独裁体制とは?

そのような近年のマレーシア経済を成功に導いた最大の要因は、マレーシア独自の「開発独裁体制」とされています。

具体的には…例えば、1997年に発生した「アジア通貨危機」(※タイ経済の崩壊に端を発した、アジア各国の急激な通貨下落現象を引き起こした現象)の際、マレーシア政府は、低金利、財政出動、国際資本規制によってIMFの介入を回避することで、素早く自国の経済を高成長へと復帰させることができた実績があります。

また、多くの途上国が直面する、いわゆる〝輸出に頼る経済成長〟の限界に直面した際は、サービス業における外資規制の緩和、さらにはITインフラの整備などを行い、内需主導型成長への転換を成功させました。

マレーシア独自の長期的な開発独裁体制

そのような経済政策を成功させた背景には、先述した、マレーシアならではの長期視点に立った開発独裁体制があります。

もともと、開発独裁体制とは、マレーシアに限ったものではなく、第二次大戦後のアジア新興国の発展の多くが、それぞれの開発独裁体制によって成し遂げられたものでした。ただ、マレーシアのそれは他国とは異なり、その独自の長期的視野が功を奏したとされています。

具体的には、マレーシアの独裁体制には「民族対立を表面化させない」という国民全体が共有する価値観が伴っていました。後述しますが、そもそもマレーシアには建国当初から、人口の7割を占めるマレー人の多くが貧困層であるのに対して、少数派の華人が比較的に裕福であるという深刻な民族間の格差構造が存在していました。

そのような状況の中で、マレーシア政府は必然的に民族間格差の是正という目的を掲げてすべての政策を実行することとなりました。したがって、それらの政策の全てが長期的な視野に基づくこととなり、マレーシアの開発独裁体制も独自の長期的なものとならざるを得なかったのです。

その結果、自ずとマレーシアの経済政策は、近隣諸国のそれと比べて長期に渡って安定的に運営されることとなったのです。

4. これまでのマレーシアの経済政策

このセクションでは、前項で解説した、マレーシア独自の開発独裁体制の下で実施された、その代表的な3つの経済政策について解説していきます。

ブミプトラ政策

まずひとつめの政策が「ブミプトラ政策」です。

ブミプトラとはマレー語で「土地の子」(マレー系住民と先住民)を意味します。ブミプトラ政策とは、そんなマレー人の経済的地位の向上を目的とした、1971年から実施された〝マレー人の優遇政策〟です。

先述のように、その建国当初から、その人口の7割を占めるマレー人の多くが貧困層に対して、少数派の華人が比較的に裕福であるという格差構造を抱えていたマレーシアでは、それが国内の民族間対立の大きな要因となっていました。

ブミプトラ政策が実際された結果、マレー人は教育、雇用、許認可、融資といった様々な分野で優遇措置を受けられるようになりました。さらに1981年に「マレー人の復権」を叫ぶマハティールが首相に就任した後に、政策はさらに強化されます。後述するマハティールによる「東方政策(ルックイースト政策)」はその一環として提唱されています。

東方政策(ルックイースト政策)

ふたつめの政策は「東方政策(ルックイースト)政策」です。

1981年に第4代首相となったマハティール氏は、日本や韓国の近代化に学ぶという「東方政策(ルックイースト政策)」を掲げました。その中には、重工業化戦略の採用といった更なる工業開発の促進が含まれており、公営ではなく民間主導の経済システムの構築を目指すと同時に、積極的な外貨の導入も推進されました。

また、先述の「ブミプトラ政策」の一環でもあったため、数多くのマレー人が留学生や研修生として日本に派遣され、その結果、マレー人のビジネスエリートや中産階級が誕生します。しかし、華人やインド人の中下層からの批判も大きくなり、現在にいたるまで、国内の非マレー社会から政策の見直しを求める声も高まることとなりました。

ただ、この「東方政策(ルックイースト政策)」によって、これまでのパーム油や天然ゴムなどの一次産品が中心だった輸出構造が、海外からの製造業の進出が促進され、現在のマレーシア経済の特徴である「工業製品の比重が高い経済構造」へと変化したことは、マレーシア経済にとって極めて重要な事実であることは間違いありません。

VISION 2020(ビジョン2020) / SPV2030(シェアード・プロスペリティ・ビジョン2030)

みっつめの政策は「VISION 2020(ビジョン2020)」と、その後継政策である「SPV2030(シェアード・プロスペリティ・ビジョン2030)」です。

民族間格差が叫ばれる中、1990年の総選挙に勝利したマハティール政権は、翌1991年に、マレーシアの30年に渡る展望が明記された「VISION 2020(ビジョン2020)」を発表しました。

このビジョンは、2020年までに、経済・政治・社会・精神・文化などのあらゆる側面において〝先進国の仲間入りをする〟ことを目標とするものです。今後30年の国家経営を規定する基本方針であると同時に、その中でもマレーシア国民の統合を最重要課題としています。

経済的には、1991年以降の30年間において年平均GDP成長率7%を達成視、8倍の所得水準を実現することを掲げていました。

その後、1981年年から5期22年に渡って首相を務めたマハティール氏が2003年に退任。その15年後の2018年5月に再び第7代首相に就任しましたが、1991年に自ら提唱した「VISION 2020(ビジョン2020)」の後継政策として、を2019年10月に「シェアード・プロスペリティ・ビジョン2030(SPV2030)」を発表。

この「SPV2030」には、2021年から2030年までの10年間の国家開発計画を盛り込まれており、マレーシアの経済発展における課題である、民族間、所得グループ間、地域間の格差の解消を実現するために、7つの戦略的推進力を活用することが示されていました。

しかし、2020年2月、マハティール首相は辞任。その後アブドゥラ国王は憲法の規定に基づいて、ムヒディン・ヤシン前内務大臣を第8代首相に任命し、翌月の3月にムヒディン氏が第8代首相に就任。

現在、「VISION 2020(ビジョン2020)」および「SPV2030」がどのように施行されていくのかは予断を許さない状況ですが、いずれにせよ、長年マレーシアを苦しめている「経済格差問題」は、どのような形であれ、今後の経済発展のためにも解決すべき課題であることは間違いありません。

5. マレーシア経済の産業構造

マレーシア経済における産業の特徴について

ここからは、マレーシア経済における産業の特徴について見ていきましょう。

これまで説明してきたように、マレーシアはASEAN主要国の中でも、もっとも工業化が発展した国のひとつです。産業別GDP構成比においても、工業の占める割合は、近年は低下傾向にあるものの、依然として約4割を占めています。

第一次マハティール政権当時から、外資系企業を積極的に受け入れてきた背景もあり、エレクトロニクス製品、鉱物資源やその加工品に加えて、天然ゴム・パームオイルなどの農産物などの輸出が盛んな、輸出大国としても知られています。

また、外資規制の緩和や外国人観光客の増加にともなって、近年はサービス産業の割合が上昇しています。

マレーシア経済における「輸出構造」

輸出内訳としては、電子・電気機械などのエレクトロニクス製品が輸出全体の3分の1以上を占めています。さらに、半導体産業が輸出の牽引役となっています。

また国別輸出内訳としては、香港・シンガポール、ASEAN、中国、EUの順に輸出が多いとされています。

マレーシア経済における「輸入構造」

輸入内訳としては、輸出と同様に電子・電気機械などのエレクトロニクス製品の比率が3割となっています。その背景には、現在のマレーシアが電子機械製品の世界的なサプライチューンとして重要な位置付けにあることが挙げられます。

また国別輸入内訳としては、これも輸出同様に、中国、ASEAN、香港・シンガポール、EUで半分以上を占めています。

6. 前マハティール政権下の消費税廃止政策を振り返る

マハティール新政権によって消費税(GST)が廃止

このセクションでは、世界中で話題となり、現在のマレーシア経済にもいまだ大きな影響を及ぼしている、マハティール前政権下において実現された「消費税の廃止」を巡る状況について、改め振り返ってみましょう。

2018年5月9日、マレーシア連邦下院選が開票され、消費税廃止を掲げたマハティールが率いる希望連盟が勝利し、翌6月より消費税(以下GST=Goods and Services Tax /物品サービス税 /)が事実上廃止されました。

2018年6月にはGST(物品サービス税=消費税)に変わってSST(=Sales and Services tax / 売上税とサービス税)が再導入されます。

SST(「売上税」と「サービス税」)とは消費税(GST)とは違い、課税の対象から生活必需品などを除外したもので、「売上税」の税率は品目によって5%か10%でメーカーなどの製造業者に課税。「サービス税」は税率6%でサービス提供事業者に課税される仕組みみを持っています。

当初の民間消費が好調だったのは消費税廃止が要因ではなかった…?

消費税廃止当初、マレーシアの民間消費は堅調でしたが、長期的に見ると、その民間消費はマレーシアならではの良好な人口動態に支えられていると言ってよく、単純にGSTからSSTへの移行が要因とは言えませんでした。

また、現在のコロナ禍を別にしても、消費税廃止後のマレーシア経済がやや減速気味であったことは否定できない事実です。GST(消費税)を廃止したことで、安定財源は縮小し、新たに導入したSST(売上・サービス税)では充分な消費税収を穴埋めできていない状態でもあったからです。

歳入においても、国営石油会社ペトロナスの特別配当に頼っていたのが事実であり、通常配当を含めた石油関連収入への依存度が高まっていたことが懸念されていました。事実、ナジブ前政権では15%だった石油関連収入の依存度は約30%まで逆戻りしてしまったとの指摘もありました。

マハティール首相がGST再導入の可能性について言及

先述したように、2020年2月にマハティール首相は辞任しましたが、同氏がまだ就任中であった2019年10月、マハティール首相は、国民が望むならば、再びGST(物品・サービス税)の再導入に向けて検討すると発言したことが話題となりました。

事実、マレーシアの産業界からは、現状のSST(売上・サービス税)からGST への回帰を希望する声も上がっていました。ただ、従来のGSTをそのまま復活させるのでははく、6%から3%へ税率を引き下げ、すべての生活必需品・サービスをゼロ税率にするなどの提案もありました。

現在、消費税廃止を実現したマハティール政権は存在せず、後任のムヒディン政権下における消費税の問題は、いまだ予断を許さない状況ではあります。

参照:「マハティール首相、GST再導入に向けた検討の可能性示唆

(マレーシア)」JETRO ビジネス短信

7. マレーシア経済の未来と今後の課題

中進国の罠に陥ったポピュリズム国家…?

最後のセクションでは、マレーシア経済の未来と今後の課題について考察していきます。

新型コロナ感染拡大による経済的な影響は懸念すべき事項ではありますが、近年のマレーシアは所得水準も上昇しており、「VISION2020」で標榜していた通り、経済全体が先進国レベルへと近づきつつあります。

そして現在のマレーシア経済は、従来型産業による経済成長の持続は望めず、今後は産業の高度化および多角化が大きな課題とされています。

また、すでにいわゆる〝中進国の罠〟(※)に陥ってる傾向もあり、他国にはない強みを持つ産業がないと、人口的にも経済規模的にもスケールメリットを発揮することは難しいでしょう。

もちろん、その事実にマレーシア政府も自覚的であり、マレーシア工業開発庁は、再生可能エネルギーなどの分野で外資誘致を積極的に促進しています。また、世界で急成長しているイスラム関連ビジネスにおける注目分野である「イスラム金融」や「ハラル食品」にも着目しています。

グローバル・イスラム・ファイナンスセンターとして総合的なシステムおよびサービスの提供を目指すと同時に、マレーシア政府直轄のハラル認証機関のプレゼンスをアナウンスするなど、イスラム関連ビジネスにおける成長も期待されています。

また、近年のマレーシアでは、他の経済低迷国と同様に、ポピュリズムへの傾倒も懸念されています。事実、カリスマ性が強いマハティール首相による「消費税廃止」の政策は、バラマキ政策との指摘もあります。そういう意味でも、マハティール首相に続く次期首相と目されている、アンワル・イブラヒム氏の経済政策がいかなるものになるかが注目されています。

※中進国の罠:新興国が低賃金の労働力を原動力とし中所得国の仲間入りを果たした後に、自国の人件費の上昇や後発新興国の追い上げ、先進国との次世代型産業の格差などによって、経済成長が停滞する現象を指す

7. 優良なマレーシア進出サポート企業をご紹介

御社にピッタリのマレーシア進出サポート企業をご紹介します

今回はマレーシア経済の最新事情について解説しました。

もともとマレーシアは親日国家として知られており、日本人が移住したい国ランキングで13年連続トップというデータも存在します。マハティール首相およびマレーシア政府が、かつての「ルックイースト政策」のように、日本企業からのさらなる投資に期待していることは心に留めておいていただければと思います。

「Digima〜出島〜」には、厳正な審査を通過した優良なマレーシア進出サポート企業が多数登録しています。当然、複数の企業の比較検討も可能です。

「マレーシア進出の戦略についてサポートしてほしい」「マレーシアでの事業計画立案のアドバイスがほしい」「マレーシアに進出したいが何から始めていいのかわからない」…といった、多岐に渡るマレーシア進出におけるご質問・ご相談を承っています。

ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、御社にピッタリのマレーシア進出サポート企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。

(参照文献)

・外務省「マレーシア(Malaysia)基礎データ

・(一財)自治体国際化協会 シンガポール事務所 「2020 年までの先進国入りを目指す

マレーシアの経済産業政策の歩み 」

・三菱UFJリサーチ&コンサルティング「マレーシア経済の現状と今後の展望」

・日本総研「曲がり角にあるマレーシアの経済政策運営」

(当コンテンツの情報について)

当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。

海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。

この記事が役に立つ!と思った方はシェア

海外進出相談数

27000

件突破!!

最適サポート企業を無料紹介

コンシェルジュに無料相談

この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています

オススメの海外進出サポート企業

-

YCP

グローバル22拠点✕800名体制で、現地に根付いたメンバーによる伴走型ハンズオン支援

<概要>

・アジアを中心とする世界21拠点、コンサルタント800名体制を有する、日系独立系では最大級のコンサルティングファーム(東証上場)

<サービス特長>

・現地に根付いたローカルメンバーと日本人メンバーが協働した伴走型ハンズオン支援、顧客ニーズに応じた柔軟な現地対応が可能

・マッキンゼー/ボストンコンサルティンググループ/ゴールドマンサックス/P&G/Google出身者が、グローバルノウハウを提供

・コンサルティング事業と併行して、当社グループで展開する自社事業群(パーソナルケア/飲食業/ヘルスケア/卸売/教育など)の海外展開実績に基づく、実践的なアドバイスを提供

<支援スコープ>

・調査/戦略から、現地パートナー発掘、現地拠点/オペレーション構築、M&A、海外営業/顧客獲得、現地事業マネジメントまで、一気通貫で支援

・グローバル企業から中堅/中小/スタートアップ企業まで、企業規模を問わずに多様な海外進出ニーズに応じたソリューションを提供

・B2B領域(商社/卸売/製造/自動車/物流/化学/建設/テクノロジー)、B2C領域(小売/パーソナルケア/ヘルスケア/食品/店舗サービス/エンターテイメントなど)で、3,000件以上の豊富なプロジェクト実績を有する

<主要サービスメニュー>

① 初期投資を抑えつつ、海外取引拡大を通した円安メリットの最大化を目的とする、デジタルマーケティングを活用した海外潜在顧客発掘、および、海外販路開拓支援

② 現地市場で不足する機能を補完し、海外事業の立ち上げ&立て直しを伴走型で支援するプロフェッショナル人材派遣

③ アジア圏での「デジタル」ビジネス事業機会の抽出&評価、戦略構築から事業立ち上げまでの海外事業デジタルトランスフォーメーションに係るトータルサポート

④ 市場環境変動に即した手触り感あるインサイトを抽出する海外市場調査&参入戦略構築

⑤ アジア特有の中小案件M&A案件発掘から交渉/実行/PMIまでをカバーする海外M&A一気通貫支援

⑥ 既存サプライチェーン体制の分析/評価/最適化、および、直接材&間接材の調達コスト削減 -

株式会社ダズ・インターナショナル

東南アジア・東アジア・欧米進出の伴走&現地メンバーでの支援が強み

私たちは企業の海外挑戦を設計→実行→着地まで伴走支援いたします。

これまでの企業支援数は1,500以上です。

私たちは『どの国が最適か?』から始まる海外進出のゼロ→イチから、

海外進出後のマーケティング課題も現地にて一貫支援いたします。

※支援主要各国現地にメンバーを配置し、海外進出後も支援できる体制

------------------------------------

■サポート対象国(グループ別)

↳アジア①(タイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・インドネシア・フィリピン・ラオス)

↳アジア②(日本・香港・シンガポール・台湾・韓国)

↳アジア③(ドバイ・サウジアラビア・インドバングラデシュ・モンゴル・ミャンマー)

↳欧米(アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ)

※サポート内容により、対応の可否や得意・不得意な分野はあります。

------------------------------------

■対応施策ラインナップ

①"市場把握"サポート

目的は"海外現地を理解し、事業の成功可能性を上げる"こと。

(以下、含まれる施策)

↳市場概況・規制調査

↳競合調査

↳企業信用調査

↳現地視察企画・アテンド

②"集客活動"サポート

目的は"海外現地で売れるためのマーケティング活動を確立"すること。

↳多言語サイト制作

↳EC運用

↳SNS運用

↳広告運用(Google/Metaなど)

↳インフルエンサー施策

↳画像・動画コンテンツ制作

③"販路構築"サポート

目的は"海外現地で最適な海外パートナーとの取引を創出"すること。

↳商談向け資料制作

↳企業リストアップ

↳アポイント取得

↳商談創出・交渉サポート

↳契約サポート

④"体制構築"サポート

目的は"海外現地で活動するために必要な土台"をつくること。

↳会社設立(登記・銀行口座)

↳ビザ申請サポート

↳不動産探索(オフィス・倉庫・店舗・住居)

↳店舗開業パッケージ(許認可・内装・採用・集客)

↳人材採用支援(現地スタッフ採用支援)

------------------------------------ -

合同会社サウスポイント

世界と日本をつなぐ架け橋「沖縄」から海外展開を支援しています

2017年7月日本・沖縄と海外の万国津梁の架け橋を目指して、企業の海外展開支援を目的として沖縄・那覇で設立。アジア・欧州を中心に沖縄県内・沖縄県外企業の海外進出・国際展開のサポートを実施しています。2022年7月には観光産業の伸びの著しい石垣市に八重山事務所を開設しております。

沖縄をハブに、台湾・中国・香港・ベトナム・タイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア・オーストラリア・ニュージーランド・イギリス・ドイツ・ブラジル各国にパートナーエージェントを配置し、アメリカ合衆国・インドは提携先を設けていますので、現地でも情報収集、視察等も直接支援可能、幅広く皆様の海外展開とインバウンド事業をサポートしております。 -

GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.

70か国/90都市以上での現地に立脚したフィールド調査

GLOBAL ANGLEは海外進出・事業推進に必要な市場・産業調査サービス、デジタルマーケティングサービスを提供しています。70か国90都市以上にローカルリサーチャーを有し、現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出することを強みとしています。自社オンラインプラットホームで現地調査員管理・プロジェクト管理を行うことでスムーズなプロジェクト進行を実現しています。シンガポール本部プロジェクトマネージメントチームは海外事業コンサルタント/リサーチャーで形成されており、現地から取得した情報を分析・フォーマット化し、事業に活きる情報としてお届けしております。

実績:

東アジア(中国、韓国、台湾、香港等)

東南アジア(マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ等)

南アジア(インド、パキスタン、バングラディッシュ等)

北米(USA、メキシコ、カナダ)、南米(ブラジル、チリ等)

中東(トルコ、サウジアラビア等)

ヨーロッパ(イタリア、ドイツ、フランス、スペイン等)

アフリカ(南アフリカ、ケニア、エジプト、エチオピア、ナイジェリア等) -

株式会社東京コンサルティングファーム

【26ヵ国39拠点】各国日本人駐在員が現地にてサポートいたします。

弊社は、会計事務所を母体とした26ヵ国39拠点に展開するグローバルコンサルティングファームです。

2007年に日本の会計事務所として初めてインドに進出し、翌年ASEAN一帯、中南米等にも進出しました。歴が長く、実績・ノウハウも豊富にございます。

海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など国際ビジネスをトータルにサポートしています。

当社のサービスは、“ワンストップ”での サービスを提供できる環境を各国で整えており、特に会計・税務・法務・労務・人事の専門家を各国で有し、お客様のお困りごとに寄り添ったサービスを提供いたします。

<主要サービス>

・海外進出支援

進出相談から登記等の各種代行、進出後の継続サポートも行っています。月額8万円~の進出支援(GEO)もご用意しています。また、撤退時のサポートも行っています。

・クロスボーダーM&A(海外M&A)

海外企業の買収・売却による進出・撤退を支援しています。

・国際税務、監査、労務等

各国の税務・会計、監査や労務まで進出時に必要な業務を幅広く行っています。

・現地企業マッチングサポート

海外販路拡大、提携先のリストアップ、代理店のリストアップ、合弁パートナー探し等を行うことができます。TCGは現地に拠点・駐在員がいるため現地企業とのコネクションがあり、スピーディーに提携先のリストアップなどを行うことができます。