アジア各国の「採用」事情は? 成功企業の採用戦略は「チャネル拡大」

多くの日系企業にとって、海外事業の成否が今後の企業存亡を占う重大な要素であることは言うまでもありません。そしてその中でも地理的に近いアジアはもはや、日系企業にとって無視できない重要な事業エリアとなっています。

そこで、アジア9ヵ国と英国・ドイツに拠点を持つ【株式会社ジェイエイシー リクルートメント】では、『アジア人材戦略レポート』と題し、「グローバル競争を勝ち抜く日系企業の人材戦略」についてアンケート調査・考察を実施。それらの調査を元に、日系企業がグローバル競争で勝ち抜いていくために「今何をすべきか?」をテーマに、少しでも皆様のヒントになればとの想いで、オリジナルのレポートを作成いたしました。

本レポートでは、アジアで好業績を収めている企業の特徴を、「採用」「育成」「人事制度・福利厚生」「給与」「社内コミュニケーション」の5つの観点から探し出し、現地でのヒアリング調査によって集めた人事課題やその取り組み事例を、全6回に渡るシリーズでご紹介していきます。

人材が時に「人財」と表現される様に、企業経営において人への投資が重要事項と捉えられている一方で、人材に関する取り組みは中長期(というよりその企業が存続する限り永遠)に及び、業績に与える影響を可視化することは極めて困難です。

私は、仕事柄、日々多くの企業経営者や海外事業責任者、人事責任者の方々とお会いしていますが、海外事業において人や組織の問題を抱えていない企業などないと断言します。

本レポートを通じ、自社の人事課題の把握や今後に向けた打ち手の話し合いを始めるなど、海外事業に携わる皆様が、今抱える問題から一歩でも前進されるきっかけにして頂けることを願っています。

▼ アジア進出日系企業の平均離職率は「15.5%」、進出成功に与える影響は?

1. アジア各国の「採用環境」は大きく違う!

本レポートでは、「直近の業績について、売上・利益・成長性・収益性など、貴社が最重要視するKPIの達成状況はどうか?」という質問に対して、「大幅に達成している」「達成している」と回答した企業を、「達成企業」と位置付け、それ達成企業の回答と、そうでない企業の回答の2つを比較しながら考察していきます。

シリーズ第2回では、アジア各国の「採用」事情について解説していきます。

アジア各国の「採用」事情について

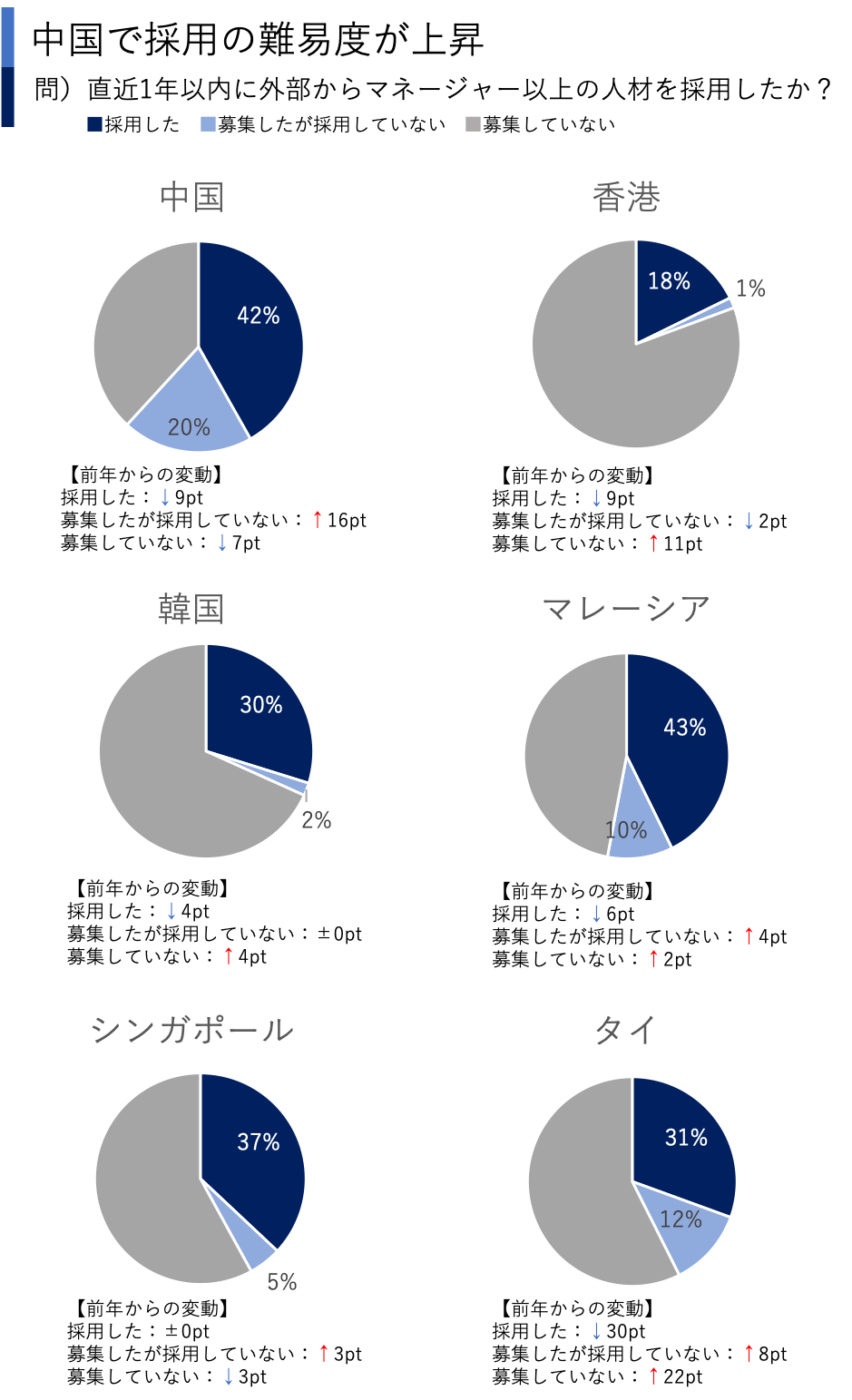

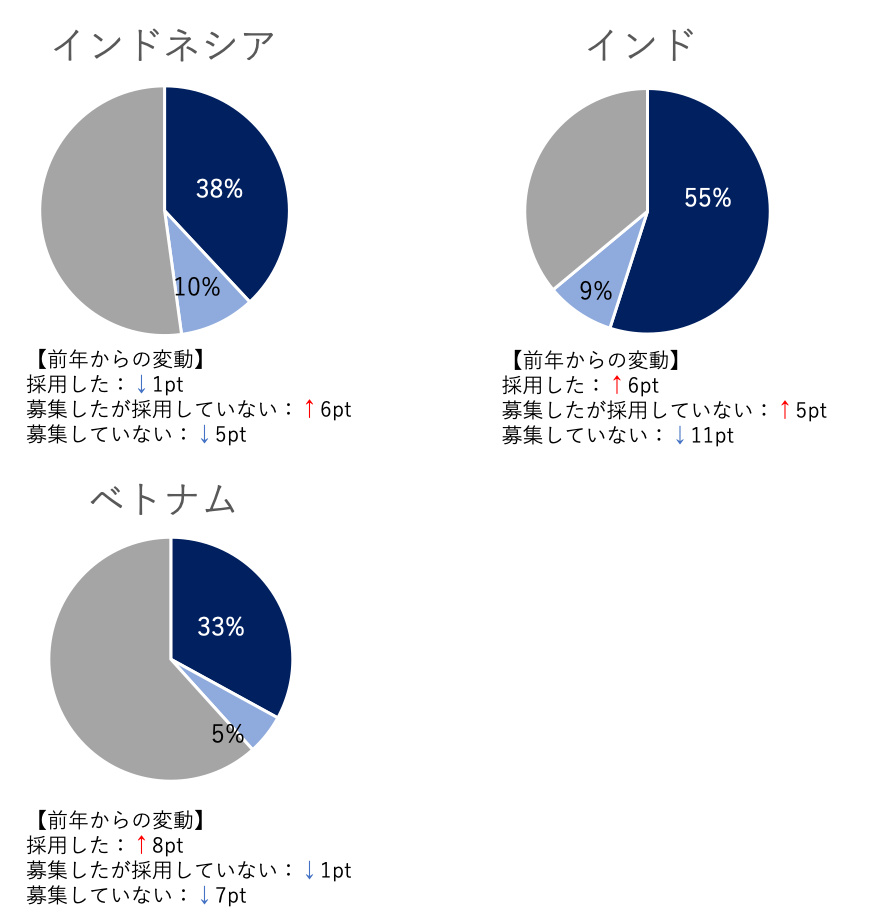

上記のグラフは「直近1年以内にマネージャー以上の人材を採用したか?」 という質問に対する回答結果を国ごとにまとめたもので、円グラフの横には昨年実績との比較を載せています。「採用した」と回答した企業は全体の約40%でありこれは例年とほぼ同水準ですが、国別にみると昨年からの増減などに特徴を見出すことが出来ます。

例えば中国の様に「採用した」企業が減少し、その分「募集したが採用していない」企業が増加している国では、本来は人材が欲しいのに「良い人材からの応募がない」「採用内定(オファー)を出したが辞退された」など、採用が以前に比べて困難になってきていると言えます。

例えば駐在員の語学力が不足している為に「日本語が出来る人材を希望」としていても、そうした人材からの応募がなく人材確保に苦労しているケースなどがあります。一方、香港や韓国の様に「採用した」企業の割合が減っていても、その分「募集していない」企業が同じ割合で増えている国では、採用環境が厳しくなったというよりは、既にある程度必要な人材の採用をやり切った、と言えるでしょう。

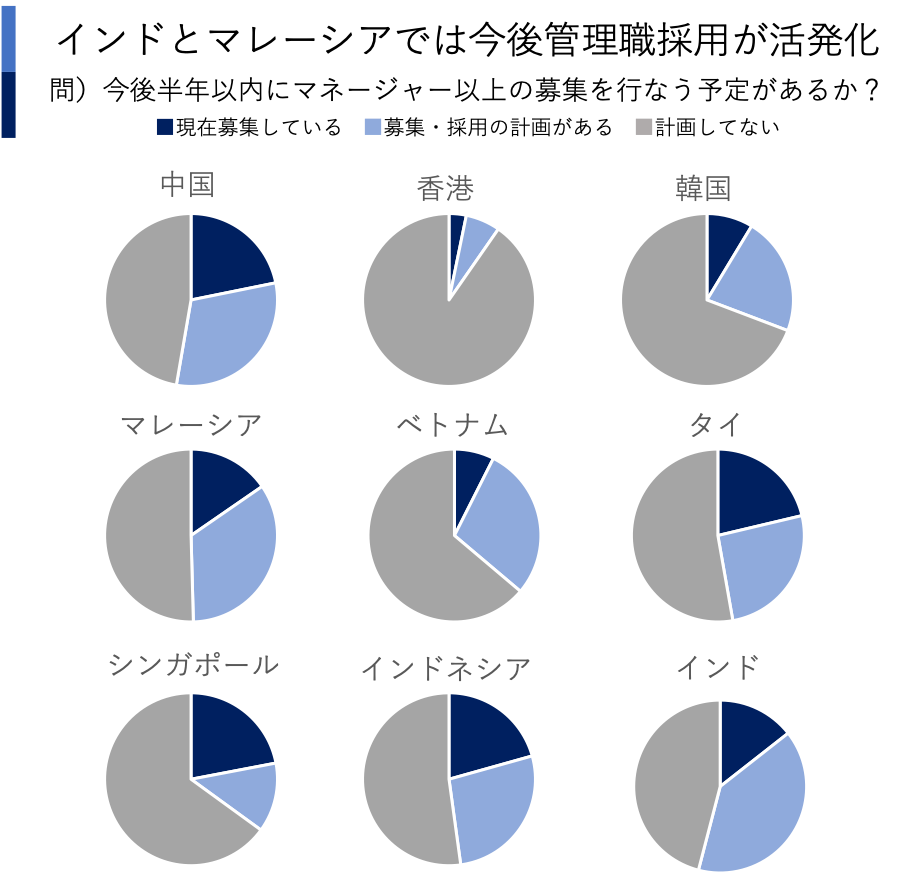

上のグラフは「今後半年以内にマネージャー以上の人材を採用する計画があるか?」との質問への回答結果を国ごとにまとめたものです。「現在募集している」の回答が最も多かったのが中国とシンガポール(どちらも22%)、次いでタイとインドネシア(21%)、最も低かったのは香港(3%)です。

「募集・採用の計画がある」の回答が多かったのはインド(40%)次いでマレーシア(34%)。これらの国々では今後の採用が活発化し、人材獲得競争が激しくなることが予測されます。一方、最も採用計画が少なかったのは香港(6%)でした。香港の数値が低い理由としては、他国に比べて小規模な企業が多い(中国の統括拠点など)ことから採用が必要なポジションが少ない為と考えられます。

自社の採用を考える上で、他社の採用動向を知るのは非常に重要なことです。経済学的に考えるならば人材採用の難易度は求人数(需要)と転職希望者数(供給)のバランスで決まります。

勿論、現実には自社で用意できるポジションの魅力や年収、勤務地、会社や商品のブランド力など様々な要因が絡みますが、募集する企業が多ければ当然それだけ採用が厳しくなります。他社がどんな人材を欲しているのか? 人材の動きはどうか? それを踏まえていつ採用に動くべきか? など、日頃から人材エージェントとのコミュニケーションを欠かさないことが重要です。

2. 採用成功と業績の相関性は高い! 成功企業は「採用チャネル」を拡大する傾向に

達成企業の70%が採用について「うまくいっている」

達成企業の70%が採用について「うまくいっている」または「どちらかといえばうまくいっている」と回答しており、全体平均の63%と比べて高い数値となっています。一般的には業績の良い企業の方が年収やポストが上がりやすく、倒産のリスクも少ないことから、求職者にとって魅力的な転職先に映ります。その結果、業績の良い企業では採用競争力が高まり、人材採用に対する満足度も高くなると考えられます。

とはいえ、業績が良いからと言って何の努力もせずに優秀な人材を確保できるわけではありません。採用活動をうまく進める上ではまず採用チャネルをうまく使い分けることが重要です。

例えば、とある採用経験豊富な企業では、管理職などキーとなるポジションの採用は日系の人材紹介会社、定着性の低いポジション(主に組織の低階層)ではフィーの安いローカルの紹介会社を利用するなどチャネルの使い分けを進めています。

また、前年度の調査では、転職希望者(マネージャー以上)の約3割は転職チャネルとしてSNSを利用していたことから、より優秀な人材との接点を持つうえで、幅広いチャネルを持っておくことが必要と言えるでしょう。

さらに言えば、同じ人材紹介会社と言っても若手の紹介に強いところもあればミドル層以上の紹介に特化しているところもあるため、自社の人材ニーズに合わせたチャネルの選定が求められます。

また、人材は採用して終わりではなく定着して長く活躍してもらうことが重要ですが、そのための取り組みとして最近では現地雇用から本社雇用に切り替える(転籍)事例がみられる様になってきました。

多くの日系企業ではコストダウンや事業の現地化の観点から駐在員の数を中長期的に減らしていく方向にあります。しかし、現地採用で獲得した人材(日本人)が極めて優秀であったことから、その人材をつなぎとめるために本社採用に切り替えることで待遇をアップさせる事例が出てきています。

現地法人における給与テーブルの制約から、なかなか高い処遇を行うことが出来ず優秀人材の繋ぎ止めを困難にしているケースもありますが、現地採用から本社採用への切り替えはそうした制約の範囲内で人材を繋ぎ止める手法として一考の余地があります。

3. まとめ

日本本社に権限が集中していないか…?

採用面でいえば「大卒者の採用にはすべて本社承認が必要」という企業もあり、その様なプロセスが選考スピードの遅れにつながっています。海外では日本に比べて選考スピードが早いのが一般的であり、少しの遅れが優秀人材を逃すことにつながってしまいます。

また、入社後についても「本社側が社員の昇進や昇給に消極的であり、思うような人事を行うことができない。その結果、給与が思ったほど上がらないことを理由に退職した社員が 赴任後10人ほどいる。」という企業もありました。

これでは現地化に向けた将来の幹部候補の育成どころか目の前の業務を円滑に回すことにも支障が出てしまいます。本社に権限が集中していることで海外事業の拡大を妨げていないか一度見直してみてもいいかもしれません。ぜひ下記の「育成」や「人事制度・福利厚生」「給与」の記事も参考にしてみてください。

『アジア人材戦略レポート』 全6回シリーズ

■ Vol.1 【離職率】「アジア進出日系企業の平均離職率は「15.5%」、進出成功に与える影響は?」

■ Vol.2 【採用】「アジア各国の「採用」事情は? 成功企業の採用戦略は「チャネル拡大」」

■ Vol.3 【育成】「【事例あり】海外人材育成と業績は連動する! 成功企業の育成プログラムとは?」

■ Vol.4 【人事制度・福利厚生】「アジア進出企業の「人事制度」事情は? 福利厚生と業績に相関性 【事例あり】」

■ Vol.5 【給与】「アジア進出企業の「給与」事情、「給与テーブルの見直し」がビジネス成功につながる」

■ Vol.6 【社内コミュニケーション】「アジア進出企業を徹底調査! 成功のポイントはコミュニケーションの方法・頻度?」

(当コンテンツの情報について)

当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。

海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。

この記事が役に立つ!と思った方はシェア

海外進出相談数

27000

件突破!!

最適サポート企業を無料紹介

コンシェルジュに無料相談

この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています

コンシェルジュに無料相談する

入力1

入力2

確認

送信

もっと企業を見る